|

Guy STEVENS - Cpl - Mat 1146 1ère Cie - Recce |

|

|

Sdt Stevens Guy

1ère Compagnie - Recce

matricule : 1146

« HOMMAGE A MON COPAIN GUY STEVENS »

écrit par Roger Destrebecq (mat. 3896)

Grande-Bretagne

C’est avec un ticket d’ordre de marche, que j’avais reçu du bureau de recrutement, j’embarquais, à la gare de Paddington, dans le train vers Leamington-Spa, centre d’instruction et surtout de réadaptation de l’armée belge. Sur la place de la gare de Leamington attendaient, un sergent, un chauffeur et une camionnette venus accueillir les nouvelles recrues. Le lendemain de mon arrivée, je devais me présenter au bureau de l’officier qui commandait cette petite colonie belge perdue au milieu de ce grand camp retranché qu’était la Grande-Bretagne en 1943. L’entrevue terminée et doté de mon nouveau numéro de matricule (3896), nous fûmes dirigés vers le magasin d’habillement où j’endossais à nouveau l’uniforme, typiquement anglais.

Les quelques semaines passées dans le camp furent consacrées principalement à une réadaptation au métier de soldat. Au bout de quatre semaines environ, je fus désigné pour me joindre à un petit groupe de dix hommes, prêts à rejoindre la Brigade, qui à l’époque était désignée sous le nom de « First Belgian Brigade » et stationnée à Lowestoft, petit port de pêche, situé sur la côte Est de l’Angleterre, face à la Hollande.

La Brigade, lorsque j’arrivais à Lowestoft début mai 1943, était dans sa formation définitive. Elle était composée de trois compagnies d’infanterie d’environ 300 hommes

chacune, qu’on appelait aussi indépendantes et motorisées. Notre petit groupe fut partagé entre les trois compagnies. En dernier lieu, avec deux de mes camarades, nous descendions de la petite camionnette en face du cantonnement où nous étions affectés.

Toute la compagnie était cantonnée dans un grand nombre de maisons face à la mer, simplement séparées d’elle par la rue, la promenade et la plage. Toutes ces maisons étaient maintenant réquisitionnées par la troupe. A partir de ce moment – mai 1943 – devait commencer pour les nouvelles recrues mélangées aux anciens, toute la panoplie du parfait militaire. Ce n’étaient que gymnastique, course d’endurance, théorie et maniement des armes anglaises, corvées etc... Les distractions de la ville étaient nombreuses et variées. Quatre cinémas, des cafés à chaque coin de rue, un palais de la danse où tous les samedis se réunissaient tous les militaires, autant hommes que femmes. Nous en reparlerons plus tard...

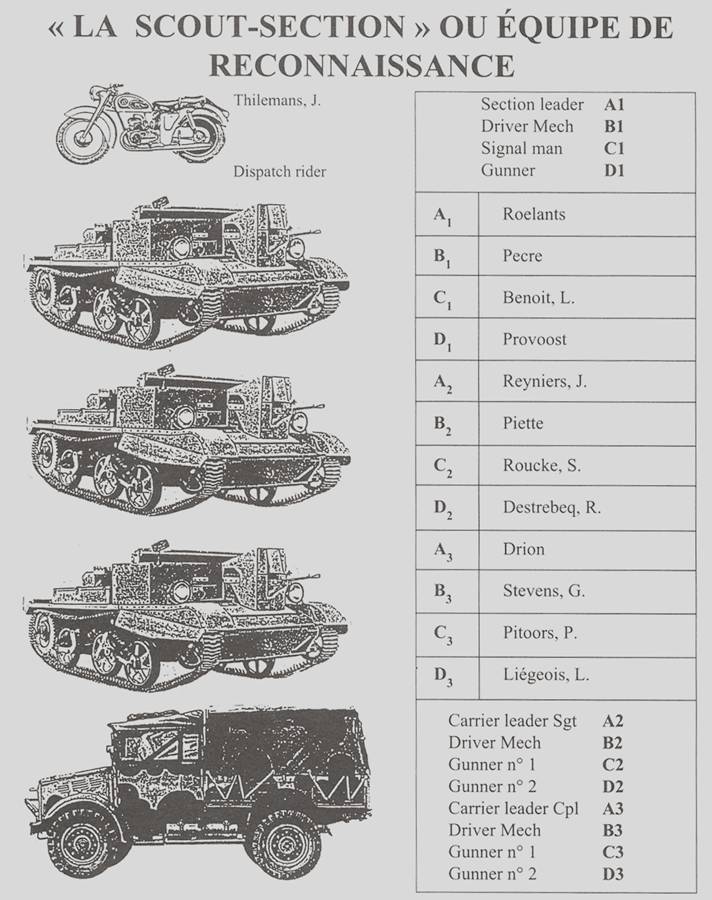

Vers le milieu du mois d’août 1943, un jour à l’appel du matin, le Commandant de compagnie lui-même vint nous annoncer qu’il avait été décidé à l’échelon supérieur, suivant l’exemple de l’armée anglaise, de former une section de reconnaissance par compagnie, appelée couramment R.E.C.C.E. en anglais. Cette petite unité, composée d’environ dix-huit hommes, serait elle-même plus ou moins indépendante.

Le lendemain, nous étions dix-huit volontaires sous la conduite d’un sergent. Ce fut un homme qui, non seulement était capable, mais qui savait comprendre les hommes comme pas un. En plus, nous avions un officier très sympathique, avec lequel nous nous entendions bien sur tous les points. Un seul, cependant, sur lequel il était intransigeant, c’était son confort. La section de reconnaissance se composait de bren-carriers, genres de véhicules tout terrain à chenilles, blindés mais sans toit, pouvant transporter quatre hommes. Ils servaient plutôt comme un appoint pour l’infanterie par le fusil mitrailleur qu’ils transportaient. La section disposait de trois bren-carriers, d’une moto et d’une jeep. Vers le mois de septembre, toute la Brigade commença à se déplacer pendant quelques temps vers un grand terrain de manoeuvres dans les environs de Thetford, village situé à environ 75 kilomètres de Lowestoft sur la route de Cambridge.

Ce qui devait rendre plus attachant, pour une dizaine d’hommes, notre commandant inclus, le souvenir de Lowestoft, c’est que nous devions y rencontrer celle qui devait être notre compagne pour le meilleur et pour le pire. Voici mon récis : Un samedi, alors qu’avec un camarade, nous franchissions les portes du palais, nos yeux tombèrent sur deux ravissantes jeunes filles, une brune et une blonde. J’essaye la blonde, je pris mon courage à deux mains et je me dirigeais vers cette belle fille avec la question suivante : Do you dance, Miss ?

Au son de ma voix, elle répondit : No thank you. Un échec de ce genre n’était pas en mesure de décourager un soldat de la Brigade. Le samedi suivant, à mon invitation à danser, ce fut, comme le samedi précédent un « Non » poli et correct.

Il en fut ainsi pendant quelques samedis, et découragée sans doute par mon insistance, un samedi elle accepta, enfin, mon invitation.

De ce jour devait naître entre nous une idylle qui nous conduisit le 6 novembre 1943 devant le curé de l’église catholique de Lowestoft, où nous devions unir nos deux vies.

En février 1944, la Brigade tout entière fit mouvement vers Ramsgate à quelques kilomètres de Douvres. Au bout d’un mois environ, nous retournions dans les environs de Lowestoft – Great-Yarmouth, appelé Gorleston, où nous devions recommencer à nouveau les manoeuvres de Thetford. En avril 1944, toute la Brigade fit mouvement vers l’intérieur du pays dans les environs de Newmarket, où cette fois nous logions dans des tentes. Ce fut une période désolante, pluies et vents n’arrêtaient pas de nous regorger d’eau. Subitement, au début juin, tout changea, nous sentions par le mouvement de troupes sur les routes qu’il y avait de l’électricité dans l’air.

Arriva le 6 juin 1944, le débarquement avait commencé sur les plages de Normandie !

Au mois de juillet, le front de Normandie paraissait se stabiliser, et vers le milieu du mois, une nouvelle nous mit la puce à l’oreille : nous allions recevoir un tout nouvel équipement, un nouveau matériel, un nouvel armement et de nouvelles tenues avec le nouveau casque. En quelques jours la Brigade avait pris une nouvelle tournure. Elle était prête, enfin à rejoindre le front. Notre destination était Tilbury, port sur la Tamise, près de Londres, où nous attendaient des Liberty’ships qui devaient embarquer cette formidable armada qu’était la Brigade.

Normandie

A la fin de la matinée du 5 août 1944 apparut enfin à nos yeux la côte normande.

Nous avions devant nous un paysage vide et désolé, quelques maisons à moitié démolies par les bombardements de marine ou de l’aviation, endroit qui se nommait, nous ne l’avons su bien plus tard, « Courseulles ». Petit village plus haut qu’Arromanches. Nous débarquions sur la partie la plus au nord des plages de débarquement, c’est-à-dire à un kilomètre ou deux des Allemands qui tenaient la zone côtière pour empêcher ainsi les alliés d’atteindre l’embouchure de la Seine.

« Chez ces gens-là, Monsieur ? » La mort était le pain quotidien. La reconnaissance ? Toujours en tête, comme des cobayes, fournissant les flanc-gardes, les arrière gardes, les patrouilles, les postes d’écoute. Ils furent les « hommes à tout faire » des campagnes. Leur sacerdoce n’a été comparable qu’à celui de l’Escadron d’autos blindées. Et pourtant le « Carrier Universal » n’était pas un char et n’était pas armé d’un canon... (extrait « 1944 Des Belges en Normandie » par Guy Weber).

« Drame de Varaville »

Guy Stevens et moi-même étions témoins de ce drame atroce du bren-carrier dans lequel Sgt. Van Den Plas, Sdt. Massonet et Sdt. Claessens perdaient la vie.

« Soudain, le troisième char de notre colonne – le mien était le cinquième – dans une déflagration de feu impressionnante, se souleva du sol de deux ou trois mètres, se retourna, et retomba, ensevelissant sous sa carcasse en feu les quatre hommes qui se trouvaient à son bord : les malheureux venaient de toucher une mine anti-tank ».

Des cris atroces s’échappaient des flancs du bren-carrier, poussés par les quatre hommes coincés dans cet amas de fer et d’acier. Seul le Sdt. Delstanche survécu à ce drame. Tous, encore sous l’émotion de cet horrible vision, à l’ordre : « Embarquement, et en avant ». Nous reprenions tristement notre place dans les véhicules et la colonne des quatre chars se remit en route à travers tous ces Bocages qui n’avaient pas l’air d’en finir.

Le sergent-major de la compagnie venait nous rejoindre, il expliqua à notre sergent qu’il n’avait pas à disposer de sentinelles pour la nuit, mais que la section reconnaissance de la première compagnie, qui était la mienne, devait être prête le lendemain à cinq heures trente pour une avance en éclaireur. Il n’avait pas fini ses explications que cinq ou six obus de mortier tombaient autour de nous. « Le sauve-qui-peut général ». Comme nous avions nos chenillettes près de nous, le sauve-qui-peut, tout naturellement, nous conduisit en dessous des véhicules. Le tir terminé, chacun se releva et cherchait des yeux son ou ses copains. Comme tous les autres j’avais le mien, Guy Stevens, un Bruxellois. A peine debout, la première chose qui me passa à l’esprit était de voir si Stevens était sorti, comme moi, sain et sauf de cette attaque ; heureusement, non seulement lui, mais tous les autres de la section se relevaient sans une égratignure. L’alerte des mortiers passée, le sergent-major retourné vers l’arrière, nous, ayant terminé notre casse-croûte du soir, la première chose que nous entendions en sourdine, lorsque l’occasion le permettait, était la musique de Glenn Miller. Mon copain Stevens était fou de cet orchestre. Il avait un petit tourne-disque portatif, une dizaine de disques, mélangés à son équipement dans le Bren-Carrier.

Après la libération de Villers-sur-Mer, Deauville était la première ville que nous allions tenter de dégager. Personne ne savait ce qui se passait dans la ville, si elle était fortement défendue, si le nombre d’Allemands y était important. Cela, l’Etat-Major voulait le savoir. Quatre hommes de ma section de reconnaissance furent désignés pour cette mission d’avant-garde : le caporal Rouche, mon copain Stevens, Piette avec la radio, et moi-même. Le lieutenant nous expliqua, carte à l’appui, le but à atteindre.

(voir témoignage Rouche Simon).

Direction frontière Belge

Passé Amiens, l’ordre arriva d’un véhicule à l’autre : « Halte et repos ». Le bivouac fut vite établi, notre couverture, un sac, et étendus à côté de notre bren-carrier, n’importe où. Cinq minutes après, à part les sentinelles, presque toute la Brigade dormait à poings fermés. Le repos ne fut pas bien long ; à l’aube, un ordre circula le long de la route : « Debout ». La première chose, lorsque c’était possible, pour mon copain Stevens et pour moi-même, était de boire chaud au réveil, nous pouvions être n’importe où, faisant n’importe quoi, nous avions toujours ce qu’il nous fallait pour nous préparer une tasse de thé. Notre Commandant de compagnie avait tenu à être avec nous ce matin-là ; un sourire confiant, qui en disait long sur ses pensées, éclairait son visage. Courage les amis, nous dit-il ; si tout va bien, nous passons la frontière belge aujourd’hui.

L’histoire du thé à la gendarmerie de Tournai

Aux premières lueurs de l’aube, déjà tout un remue-ménage secouait la gendarmerie de Tournai. Pendant que quelques gendarmes, pleins de bonne volonté, préparaient l’eau chaude dans la cour, les femmes se proposaient pour brosser nos battle-dress.

L’épouse d’un gendarme voulut nous inviter à boire une tasse de café.

Vous savez, nous dit-elle, ce n’est pas du vrai café, c’est un café ersatz, mais c’est de bon coeur. Comme nous n’avions pas envie de boire une mixture quelconque, un des nôtres lui répondit : Ne vous dérangez pas Madame ; si vous avez simplement de l’eau bouillante, nous allons préparer notre thé nous-mêmes. Du thé ! Vous buvez du thé le matin ? Ces gens qui, en fait de thé, ne connaissaient peut-être que les tisanes, ne pouvaient réaliser que des soldats belges puissent boire du thé le matin.

Pendant que les autres inspectaient et mettaient un peu d’ordre dans les véhicules pour le départ, Stevens, Bourgeois et moi-même, avec trois boîtes de K. Ration en mains, entrâmes dans la cuisine de la gendarmerie, suivis de tous ces gens qui voulaient voir comment nous préparions ce fameux thé. Dans la casserole d’eau bouillante, j’ajoutais cinq tablettes de thé, cinq de lait en poudre et cinq de sucre ; on laissait fondre et tout était prêt. Et vous buvez ça ? nous dit l’une d’elles, aussi sceptique devant ma mixture que nous l’avions été devant la sienne. Mais oui Madame, vous voulez goûter ?

La libération de Bruxelles

Nous étions tous prêts lorsque l’ordre arriva enfin : « En avant ». Colonel en tête, toute la Brigade, qui laissait ses morts et ses blessés derrière elle, se dirigea vers Bruxelles, dégagée de toute résistance allemande. L’entrée se fit par la chaussée de Mons, au milieu de gens beaucoup plus prudents ; les Allemands ne les avaient pas quittés depuis bien longtemps. Arrivée sur le boulevard qui fait la petite ceinture de Bruxelles, la colonne tourna à droite vers la porte de Hal et se dirigea vers la porte Louise. Arrivés place Louise, on tourna à gauche devant le Palais de Justice.

Au moment où nous prenions la rue de la Régence, une foule beaucoup plus dense massée sur les trottoirs s’agitait avec drapeaux et cris au milieu d’un fol enthousiasme.

C’est au milieu de cette frénésie collective que, par la rue Royale, toute la Brigade défila devant le soldat inconnu. Lentement, en approchant du Botanique par la rue Royale, mon coeur se mit à battre, nous approchions de la demeure de mes parents qui, à cette époque, habitaient une petite rue près de l’église Sainte-Marie. Mais je n’eus pas la chance de les retrouver ce jour-là, ils avaient évacué Bruxelles pour la campagne quelques jours auparavant. Passé la gare du Nord, au canal de Charleroi, la colonne tourna à gauche et, suivant le canal, arriva à la caserne du Petit Château qui avait été désignée comme cantonnement provisoire pour la 1e Compagnie.

Une fois les véhicules garés dans tous les coins de la cour, le Commandant nous rassembla autour de lui. Vous allez d’abord chercher de quoi dormir dans un des blocs de cette caserne, les sections doivent rester ensemble, le corps de garde sera constitué par des hommes qui n’ont pas de famille à Bruxelles ; pour les autres, vous avez maintenant quartier libre, mais je veux que tout le monde soit présent pour demain à sept heures. Il ne fallut pas longtemps pour que Stevens et moi, après avoir déposé nos équipements sur un lit ou dans l’armoire, fassions un brin de toilette au lavoir, pour nous retrouver sur le trottoir hors de la caserne. Je quittai Stevens à la Bourse, pour me diriger vers le quartier de la gare du Nord où habitaient mes parents, tandis que Stevens se dirigeait vers la Grand-Place, où son oncle tenait un établissement, ses parents étant

en Angleterre.

Le 11 septembre au matin, la Brigade tout entière quittait la capitale en direction de l’Est, c’est-à-dire vers l’Allemagne. Le but était d’atteindre un canal, nommé le canal de Wessem en Hollande. Tous, nous allions nous embourber dans ce vaste « No man’s land ». Les Allemands avaient décidé d’arrêter leur retraite ; les alliés, sur cette partie du front, avaient décidé d’arrêter leur avance. Cette période de l’automne 1944 fut, pour la Brigade, une période sournoise et pleine d’embûches. Le temps également était détestable, la pluie et le froid commençaient à faire leur apparition.

Avant-poste près du canal de Wessem

Nous étions quatre, un volontaire qui venait d’arriver de Bruxelles, un ancien légionnaire, Stevens et moi, désignés pour occuper un avant-poste pas très loin du canal. A ce moment, le bord du canal sur lequel la Brigade était installée n’était pas sûr du tout ; jamais nous n’avons pu dire que nous pouvions nous approcher de la berge sans prendre les plus grandes précautions. Arrivés au bout d’un chemin de terre, noyés dans les bourrasques de pluie, la première chose à faire était évidemment de creuser notre trou, pour deux cette fois : un trou de garde et un trou derrière pour le soi-disant repos. Au milieu de la nuit, tapis dans notre trou, le fusil mitrailleur sur le bord du premier, couverts de notre toile de tente, Stevens et moi, dans le premier trou, nous essayions vainement d’apercevoir quelque chose dans toute cette misère, sachant que par un temps pareil, les Allemands aimaient envoyer leurs patrouilles.

Vers deux heures du matin, après avoir passé notre tour de garde, les deux hommes de derrière vinrent à notre appel prendre la relève, et, tant bien que mal, nous nous accroupîmes dans ce qui était soi-disant l’emplacement de repos. Nous pataugions au fond de notre trou dans presque cinq centimètres d’eau. Au bout de cinq minutes, trempés comme nous l’étions nous avons pris une décision, pas très réglementaire, je l’avoue. Steve, dis-je à mon copain, nous allons quitter ce trou et nous étendre sur l’herbe en dessous d’un arbre qui borde le chemin, nous serons certainement mieux à l’abri qu’ici. Sitôt dit, sitôt fait. Nous étions allongés sur une toile de tente et recouverts par une autre, dans une position plus confortable que dans le trou, mais,

fermer l’oeil, pas question ! Stevens et moi étions sous notre toile depuis vingt minutes environ, lorsque soudain j’entendis, du trou de garde, ce mot qui me réveilla tout à fait :

Kamarad !

A cette époque, il ne fallait pas être un grand malin pour comprendre, à ce mot prononcé, que vous aviez des Allemands en face de vous. C’était, en effet, une patrouille allemande qui était tombée par hasard en face de notre petite défense d’avant-garde en pointant les fusils-mitrailleurs sur nos deux camarades ! Que fallait-il faire en

se trouvant en dessous d’une toile de tente ? La première chose, était de conserver son sang-froid et de laisser venir ; lentement, je pressai le bras de Stevens qui, lui aussi, avait tout de suite réalisé le guêpier dans lequel nous étions fourrés, je lui dis tout bas :

surtout ne bougeons pas. Je compris que le chef de la patrouille allemande désignait deux de ses hommes avec mission de retourner vers leurs lignes avec nos deux camarades. Le drame, c’est que nous avions laissé nos armes et grenades sur le bord du trou que nous n’occupions pas et, pire, que nous nous trouvions à plusieurs mètres de là. Bref, toute cette affaire n’avait duré que quelques minutes : la patrouille se remit en route et prit la direction où nous nous trouvions. Arrivée à notre hauteur, je sentis les bottes du premier à quelques dizaines de centimètres de mon visage. Dans toutes ces rafales de vent et de pluie, le premier Allemand, qui devait commander, aperçut, à ses pieds, Stevens et moi, recouverts d’une toile de tente. Pressé sans doute de continuer avec sa patrouille plutôt que de soulever la toile pour voir qui était en dessous, rapidement il donna un coup de pied à un de mes pieds qui dépassait du bord de la toile. A son coup de pied, je laissai aller le mien de gauche à droite, comme quelque chose sans vie qu’on bouscule. Sa déduction fut rapide : toujours à voix basse, j’entendis qu’il disait aux autres :

Tod. C’est-à-dire « mort ».

La patrouille allemande continua son exploration vers nos lignes. Après un rapide coup d’oeil dans toutes les directions nous fit comprendre que la patrouille était hors de vue.

Il ne nous fallut qu’un bond pour rejoindre notre trou et saisir nos armes.

La première émotion passée, Stevens et moi, nous nous demandions que faire, lorsque Stevens eut une idée. « Je ne vois qu’une chose, tirer un ou deux chargeurs vers le haut ; ainsi, au moins, l’arrière sera prévenu. Les heures qui nous séparaient de la fin de notre garde, c’est-à-dire sept heures du matin, nous parurent interminables.

Nous cherchions désespérément une formule qui puisse contenter notre Commandant de Compagnie, nous nous doutions bien qu’une fois revenus à l’arrière, sans nos deux autres compagnons, nous allions devoir nous expliquer sur l’aventure de la nuit...

Il faisait encore nuit sombre lorsque nous rentrions dans le quartier des quelques maisons et fermes isolées qui composaient le poste de commandement de notre compagnie. A peine étions-nous au milieu d’une cour de ferme que la voix du sergent-major résonna à nos oreilles. Alors ! vous voilà de retour, mais où sont les deux autres ? Prisonniers, sergent. Comment prisonniers, qu’est-ce qui s’est passé ?

Vous allez vous changer, passer à la cuisine troupe et pour huit heures et demie, au rapport ! A huit heures et demie, nous attendions devant le poste de commandement de la compagnie, installé dans une petite ferme, juste à la sortie de Thorn. Le sergent-major s’empressa d’ouvrir la porte nous dit : Entrez !

Les soldats Destrebecq et Stevens au rapport, mon Commandant...

Patrouille de l’autre côté du canal de Wessem

Nous avions une dette envers notre Commandant pour avoir abandonnés notre poste de garde sans armes. Nous avions pour mission, sur ordre de notre lieutenant, de partir en patrouille tous les deux mon copain Stevens et moi de l’autre côté du canal.

Le but était de faire un prisonnier ou deux et de les ramener dans nos lignes !

A l’heure dite, nous étions en présence de notre lieutenant. Voilà, nous dit-il, nous sommes ici ; voilà le canal, vous allez le traverser là, et patrouiller dans un secteur d’environ deux kilomètres ; plusieurs fermes isolées sont éparpillées dans ce secteur,

tâchez de savoir ce qu’elles contiennent. Ce que nous avions compris finalement était de traverser le canal et de faire ce qu’on avait à faire et de revenir le plus vite possible.

Vous trouverez le sergent un tel à quatre heures du matin, il vous remettra un dinghy

(sorte de petit bateau en caoutchouc) mais surtout attention ! Observez bien l’endroit où vous le cacherez de l’autre côté, car si vous deviez l’oublier, je ne donne pas cher

de votre peau. Fin prêt, le dinghy gonflé, Stevens et moi, chacun d’un côté, l’empoignâmes et nous suivîmes le sergent. La distance pour atteindre la berge du canal n’était pas bien grande. Arrivés au canal, lentement nous descendîmes le dinghy vers l’eau, et avant de nous quitter en nous souhaitant bonne chance, le sergent ajouta :

Surtout n’oubliez pas les points de repères de l’autre côté pour retrouver le dinghy, une fois celui-ci caché. En pleine nuit, le brouillard plus épais au-dessus de l’eau nous empêchait d’apercevoir l’autre rive, la distance à parcourir devait être approximativement de soixante mètres. Notre petite embarcation atteignit l’autre rive.

Grimpant la berge du canal bordé de roseaux, l’un de nous tenant par la main la corde du dinghy, seul espoir d’un retour chanceux, la mitraillette dans l’autre, nous étions dans les lignes allemandes. Notre point de repère était un jeune arbre d’une tournure spéciale auquel nous attachions le dinghy. Le brouillard se levait lentement et les premières lueurs de l’aube perçaient la nuit, lorsque d’un pas prudent et la main sur la gâchette de nos mitraillettes, nous avancions vers la première ferme que l’on distinguait vaguement au loin. Quelques instants plus tard, devant la porte d’entrée, après avoir vainement essayé de distinguer quelque chose par les fenêtres entourant la ferme, la tactique que tout le monde connaît fut employée : un ou deux coups de pied dans la porte et l’entrée par surprise, prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Rien ne bougea, la maison était vide. Soulagés d’un côté, mais ennuyés de l’autre, nous avions à continuer nos investigations plus avant dans les lignes allemandes.

A quelques centaines de mètres, une autre ferme se dressait entourée d’une petite haie.

Mais comme la première fois, le résultat fut nul : aucun Allemand dans la ferme.

Ce n’est pas possible, dis-je à Stevens, tu ne vas pas me dire qu’ils ont évacué tout le secteur ? Les Allemands n’avaient rien évacué du tout, mais à court d’hommes dans cette partie du front, ils se regroupaient dans un emplacement fixe, et les petits groupes allaient reprendre leurs positions au lever du jour, sachant très bien, comme nous d’ailleurs, qu’aucune attaque importante ne pouvait leur tomber sur le dos.

Ecoute, répondit Stevens, nous allons encore essayer une ferme ; si nous ne trouvons rien, tant pis, on rentre ; le jour commence à se lever, nous n’allons tout de même pas courir toute la journée après les Allemands ?

Qui, mais que va dire le Commandant ?

Il dira ce qu’il voudra, nous avons fait ce qu’il nous a dit de faire, on ne peut tout de même pas se jeter dans le canal parce que nous ne trouvons pas d’Allemand !

Et pourtant, sans le savoir encore, une petite heure plus tard, nous allions nous jeter dans le canal, et vite. Vers quelle ferme se dirige-t-on ? Celle-là, indiquant une ferme dans le lointain, elle n’est pas trop loin d’ici. A nouveau, comme les deux premières fois, après avoir enfoncé la porte, nous nous retrouvions dans une maison déserte.

Assez, dit Stevens, on rentre.

La lumière que le jour laissait filtrer à travers la brume du matin nous permit sans trop d’effort d’atteindre l’embarcation. Nous avions passé deux heures environ dans les lignes allemandes, elles nous avaient semblé une semaine.

Prendre place dans le bateau, se saissir des pagaies et se pousser vers l’autre rive ne prit qu’un instant. Nous étions à peu près au trois quarts du trajet lorsque, soudain, retentirent à nos oreilles le coup de feu bien connu du fusil allemand et le sifflement des balles qui venaient frapper, dans un bruit sec, l’eau autour de nous. Nous étions repérés ! Devant le tir qui augmentait en intensité, une seule chose restait à faire si nous voulions essayer de sauver notre peau, c’était se jeter carrément à l’eau, nager le plus longtemps possible sous eau et se cacher, si nous y arrivions, dans les roseaux, qui, sur le bas de la rive, se trouvaient en abondance. Les nôtres, disséminés en point d’appui ou en garde le long du canal, ne tardèrent pas à répondre. La bagarre devint générale. Cette fusillade entre les deux côtés du canal se termina au bout d’un quart d’heure environ. Toujours enfouis dans l’eau et dans les roseaux de la berge, le froid commençait à nous envahir ; il fallait agir et quitter cette position dangereuse au plus vite. Allons Steve, risquons le tout pour le tout, grimpons et rampons, nous verrons bien après. Une fois sur le bord, en priant Dieu que les Allemands ne nous aient pas aperçus, il fallait ramper une vingtaine de mètres avant d’atteindre une zone offrant un peu plus de sécurité, lorsque soudain une voix retentit :

Halte ! Qui va là ?

C’était un poste belge en avant-garde le long du canal. Avec quel ouf de soulagement,

Stevens et moi tombâmes dans les trous des nôtres...

Une permission en Angleterre

Les jours s’écoulaient ainsi dans une morosité générale, coupée, entre deux patrouilles, par une petite blague à gauche ou à droite lorsqu’un matin, une nouvelle se propagea au pas de charge parmi les hommes. Un système de permission était rétabli : en Belgique pour la plupart, en Angleterre pour ceux qui, comme moi, avaient épousé une Anglaise. Une permission en Angleterre, revoir ma femme et mon petit garçon me semblait, après le dur chemin que nous avions parcouru depuis que nous avions quitté l’île, presque un rêve impossible à réaliser. A l’annonce de cette nouvelle, je courus

chez Wintergroen, notre Commandant de compagnie qui, comme moi, avait épousé une fille de Lowestoft. Nous nous étions quelquefois rencontrés dans cette ville, chacun notre promise au bras : deux belles filles de la côte Est de l’Angleterre.

J’écrivis la bonne nouvelle à ma femme dans une lettre qui, comme toutes les autres que je lui écrivais à raison de deux ou trois fois par semaine, ne prit que quelques jours pour lui parvenir. Cinq ou six jours après, je fus appelé au bureau de la compagnie où je reçus une permission de huit jours, voyage compris. Soyez prêt pour six heures ce soir, me dit un sergent, un camion vous conduira vers le lieu d’embarquement.

La première chose à faire était de se rendre plus ou moins présentable, ce qui, dans le cas des hommes de la Brigade, prenait presque toute la matinée : laver, brosser, cirer,

se raser de près, etc, etc. Il était midi lorsque j’étais fin prêt.

Juste à ce moment entra le sergent qu’on n’avait pas vu de toute la matinée et qui nous dit, au milieu de la pièce : Ont été désignés pour une patrouille demain matin, départ à cinq heures, un tel, un tel, et mon nom tomba dans le groupe désigné. Ce n’est pas possible pour moi sergent, je pars en permission ce soir. Je ne veux pas le savoir, trouve-toi un remplaçant. Va en permission, me dit Stevens, je prendrai ta place. Je savais que je pouvais compter sur mon camarade, comme il pouvait compter sur moi dans le cas contraire.

La mort de mon copain Guy Stevens

Permission terminée, je retournais rejoindre mes camarades, toujours au front en Hollande. Le train stoppait dans la petite gare du Limbourg où je devais retrouver deux ou trois Belges qui, comme moi, avaient passé leur congé en Angleterre et qui, comme moi, retrouvaient l’ambiance triste et morose de l’arrière-front. Une heure après, j’étais à nouveau dans le secteur de ma compagnie, où trouver ma section, la nuit, n’était pas facile : nous changions souvent d’emplacement. Je poussais enfin la porte d’une maison abandonnée où, sur le sol, dormaient mes camarades qui n’étaient pas en service. Le premier que je voulais revoir était Stevens, j’avais hâte de lui raconter ma permission, mais j’eus beau regarder, il n’était pas à l’intérieur.

Je réveillais un autre qui, lui, en m’apercevant, me dit :

Ah ! Destrebecq. Tu es revenu, ton congé s’est bien passé ?

Très bien merci ; mais où est Stevens, il est en patrouille ?

L’autre qui savait que cela allait me faire de la peine éprouva des difficultés à me dire :

Non, il a été tué le lendemain de ton départ. Le choc fut immense, je ne parvenais pas à réaliser qu’un garçon comme Stevens fût mort. Les remords s’ajouta à ma peine, c’était pour me faire plaisir, en prenant ma place dans cette patrouille, qu’il devait tomber en brave sur cette plaine désolée de Hollande.

Je perdais là un camarade sincère et dévoué, plus qu’un frère. Son souvenir et la douleur de sa mère, que je rencontrais quelques fois après la guerre, hantaient bien souvent mes nuits. Il repose maintenant au cimetière militaire de Bourg-Léopold.

Guy Stevens a été tué le 1 novembre 1944, il avait à peine 20 ans !!!

Extrait

« Au hasard d’une guerre »

par Roger Destrebecq

Histoire vécue 1939-1945.

9 novembre 2012

Recueillement au cimetière militaire de Bourg-Léopold à la mémoire de nos camarades de la Brigade Piron, tombés au champ d’honneur.

mise en page par Didier Dufrane