|

WEBER Guy - SLt - Mat 4488 3rd Company - 6th Pl

|

SLt. Weber Guy

3e compagnie – 6e peloton de mitrailleurs lourdes Vickers

Matricule : 4488

Guy Weber est né à Bruxelles, le 22 octobre 1921.

Il a fait ses études à l’Institut Saint Stanislas, au Collège Saint Michel et principalement à l’Ecole des Cadets à Namur, où il eut Maurice Grevisse pour Maître.

Prisonnier de Guerre en 1940, il fut libéré à la fête de Noël avec les étudiants militaires. Il entre à l’Université Coloniale à Anvers, mais aussi dans la Résistance au Mouvement National Royaliste.

« Brûlé », il s’évade de Belgique et arrive en Grande-Bretagne en octobre 1943.

Jeune officier, il participe à tous les combats de la Brigade Piron, en Normandie, en Belgique et en Hollande.

Guy Weber a écrit beaucoup d’ouvrages consacrés à l’histoire de la Brigade Piron.

Ces quelques pages sont seulement un modeste aperçu de ce qu’il a vécu durant ces années de guerre !

Nous lui portons une grande estime et souhaitons rendre hommage à cet homme qui créa par ses oeuvres, l’histoire vécue par de milliers d’hommes qui constituaient cette Brigade Belge !

LES MITAILLEURS (Extrait « Des Hommes Oubliés »)

Chaque compagnie indépendante de la Brigade comptait quatre mitrailleuses lourdes portant le nom de leur inventeur : « Vickers ». Ces machines à tuer, alimentées par bandes de cartouches en caissettes, refroidissaient leur canon à l’aide d’un circuit d’eau. Le volume et le poids de l’arme nécessitaient un trépied derrière lequel le tireur se trouvait assis. Les mitrailleuses étaient aussi ancrées au blindage d’un « carrier », cette chenillette à tout faire qui, dans ce cas, était appelée MMG ou « Medium Machine Gun ».

Adolphe Matton, Albert Torreele et Henri Paternotte étaient les trois chefs de file de ces mitrailleurs qui, pendant la campagne, ont tout fait : de la reconnaissance, des patrouilles, des flancs-gardes et même du transport de fantassins. Ces mitrailleuses à grand débit et à longue portée, puisqu’elles pouvaient éventuellement faire du tir indirect et repéré, étaient normalement données en renfort aux pelotons d’assaut, suivant le terrain. En offensive, les mitrailleurs ne participent pas à l’assaut : ils restent en base de feu. Mais en défensive, ils forment la « croûte » ; pas question de lever le pied. Quand les autres partiront, ils décrocheront les derniers, si on ne les oublie pas...

Je les connais bien pour avoir partagé leur vie. J’avais été l’adjoint de Thumas au 5e peloton d’assaut quand Jean-Baptiste Piron décida que les cadets devaient s’initier à une spécialité. Je fus confié à Rik Paternotte et condamné à m’entendre avec Joseph Cosse. Après tout, nos peaux avaient le même prix comme celles de Van den Plas, de Claessens et de Massonet tués devant Cabourg, ou celle de ce grand invalide qu’est resté Delstanche.

Poupaert m’a appris à tendre une chenille de « carrier ». René Bellemans me passait sa moto quand il avait avalé trop de poussière. Luxen me racontait ses aventures de « tambour » dans la Légion et Marcel Van den Broeck jurait en flamand en m’aidant à ouvrir les caisses de rations. Autant en emporte le vent...

MES LEGIONNAIRES (Extrait « Les Belges et la Légion Etrangère »)

Le 10 octobre 1944, la Brigade Piron occupait le long du Canal de Wessem, entre les troupes britanniques et américaines, un secteur dont l’inconfort était total. C’est l’automne. Les feuilles et la pluie tombent le long de ces canaux que Jacques Brel a chantés et qui n’ont jamais engendré l’optimisme. Qui a retrouvé sa femme, ses parents, ses amis, voilà un mois à peine. Les retrouvailles n’ont jamais été sources de vaillance. Les hommes sont fatigués.

La course de Normandie, les nuits sans sommeil, les morts et les blessés au spectacle desquels on ne s’habituera jamais, les canons et les mortiers qui aboient, leurs coup de départ que l’on minute mentalement pour deviner « où ça va tomber » et ces trous de fusiliers qu’il faut creuser dans la boue… C’est la « poisse » !

Et le dernier des deuxièmes classes, réalise que notre front est fort étendu et ne dispose d’aucune profondeur. Si en face, il leur prenait de tenter d’attaquer…ce serait « comme dans du beurre ». Chacun devine qu’Arnhem a échoué.

Une division blindée allemande se promène quelque part, là-bas, de l’autre côté.

La 3e compagnie motorisée, celle dans laquelle je remplissais le rôle famélique d’aspirant, adjoint au chef du peloton des mitrailleuses Maxim, celle du major Paul-Louis Nowé, occupait la position de Thorn. Dans la cuisine du charcutier du village, je contrôlais les caissettes de munitions et les containers de rations alimentaires qui descendaient à la « briquetterie », sous ma « haute » direction. Chaque fois que je filais vers celle-ci, j’attendais le coup de 88 qui allait faucher le « carrier », ma carcasse et celle de Poupaert ou de Cosse.

Et quand je pénétrais dans les amas de tuiles, je rencontrais Louis Thumas encadré de « ses » bandits : la plupart des légionnaires. Tous, comme moi, sentaient mauvais parce qu’il était impossible de se laver. Tous regardaient le clocher de l’église, troué comme une passoire et duquel Simonet continuait à conduire le tir de sa « troupe » de 25 livres.

|

|

|---|

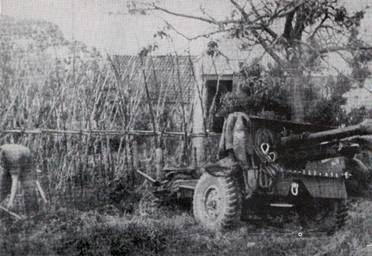

Notre artillerie avec leurs canons de 25 livres.

Tous se taisaient pour écouter les chenilles de ce canon autoporté allemand qui circulait le long du canal pour distribuer ses rations de projectiles. Tous avaient l’air abrutis pendant la journée, parce que le gros travail se faisait la nuit.

Un avant-poste, un poste d’écoute, avait été installé à Santfort, là, en avant, à deux kilomètres à peine, dans une ferme isolée, en bordure même du canal.

Le sous-lieutenant Bury et sa section de reconnaissance (la « scout-section ») remplissaient le rôle de sonnette d’alarme. Mais à l’aube de ce 10 octobre 1944, la « sonnette » était cassée. Elle ne répondait plus. Ni au téléphone de campagne, ni par radio, ni aux observations les plus avancées, à la jumelle.

Mystère ? Le patron Louis Nowé décida d’y voir clair. Il expédia Jean Junion avec une patrouille de reconnaissance pour prendre contact avec ce silence inquiétant. Et Ju-Ju revint avec des nouvelles navrantes. La « scout-section » avait disparu. Elle avait été enlevée. En une nuit, une vingtaine d’hommes avaient été surpris, sans un coup de feu et emmenés en captivité. On découvrit dans les épaulements abandonnés, les reliefs classiques d’une occupation militaire : des gamelles, des bidons, des havre-sacs, des « containers » ces grandes casseroles inventées par les Anglais pour transporter la nourriture.

La compagnie prenait le deuil...

Et le major Nowé me convoqua. Ce Bruxellois au teint bourguignon et au chef blanc avait un contact direct avec ses officiers. Il me dit de sa voix cassée :

« Menneke ! Tu vas former une nouvelle unité de reconnaissance et ce soir tu la commandes... »

J’étais médusé... mais très fier. J’étais ébloui... mais ahuri : « ce soir » ! Et comme toujours, ce fut mon conseiller et ami, Louis Thumas, qui m’aida. Il commandait le 5e peloton d’assaut. Il me suggéra d’étoffer ma petite unité de « bandits ». Et il me confia : « Je vais te donner le meilleur d’entre eux : Jim Eveling ».

Et ce fut vrai. Ce Luxembourgeois du Grand-Duché entraina dans son sillage d’autres compatriotes, anciens légionnaires. Ils constituèrent la charpente de cette nouvelle « Scout-Section » qui allait composer « mon premier commandement ». C’est-à-dire l’ECOLE de toute ma vie militaire.

Le charroi de l’unité était intact dans la zône des trains. J’héritais de trois chenillettes dites « Bren-Carriers » et de leur équipement ainsi que d’une motocyclette B.S.A. et d’une camionnette Bedford.

Qu’on me laisse citer les membres de mon « ordre de bataille » : Pierre Rongé, Debusser, Strybosch, Achile Goris, Marcel Van den Broeck, Jim Eveling, Georges, Schenten, Schwebach, Thoss, Weirich, Camille Weiss, Marcel Besch, Edgard Steffen, le radio qui s’appelait Sojka et le brave petit Swerts.

J’étais âgé de vingt-trois ans. Je sortais d’un Collège Militaire anglais (le 164 OCTU de Barmouth). Je ne connaissais rien. J’allais « commander » à des vétérans de la campagne de Tunisie : mes ouailles avaient fait Pont-du-Fahs... J’étais donc décidé à me « laisser guider », c’est-à-dire à ECOUTER. Et bien m’en prit...

Nous allions mener pendant six semaines la vie infernale des patrouilleurs de nuit. Dans des accoutrements de ramoneurs, la figure et les mains noircies au noir de fumée comme le prescrivait les règlements britanniques de l’époque, en sandales, une mitraillette en bandoulière, les poches pleines de grenades « Mills », je portais le pistolet lance-fusées et tâtais régulièrement ma boussole : nous descendions tous les soirs vers le canal. Le Jim partait en tête dans la nuit humide d’automne, comme un chat, d’arbre en arbre, de fourré en fourré, puis il sifflait, comme un oiseau, imperceptiblement et Georges comprenait, et nous faisait signe d’avancer. Quand une branche craquait ou qu’un lièvre fuyait nous épousions le sol de tout notre poids, comme pour nous y enfoncer, persuadés que nous tombions « sur les autres ». Nous avions quittés les premières lignes du peloton Darimont, comme des voleurs. Les guetteurs, de leurs trous individuels, nous regardaient sous leurs lampes de poches occultées, comme on considère des « dingues ». Et il fallait revenir par les mêmes issues... pour être certain d’être reconnus. Pour autant qu’on le fut... Et chaque fois qu’on entendait glisser une culasse de Sten-Gun on avait envie de hurler :

« Mais, pauvres... c’est NOUS !!! ».

Un jour, en pleine lumière, nous sommes allés au château dans la Baarstraat. Le commandement avait décidé qu’il était « bourré d’Allemands ». Le lieu était considéré comme malsain. L’endroit gênait les flancs du dispositif de la brigade. On le disait truffé de pièges. Très vilaine réputation...

On nous transporte en camion sur les lieux de nos exploits. Au tournant de la route ? Le brigadier lui-même, Jean Piron en personne. Et avec cette candeur affectueuse qu’il avait parfois, il m’apostrophe : « Guy ! Ne te fais pas tuer !!! ». Quel excellent conseil, mon Colonel ! Moi, j’veux bien, mais eux, en face ???

C’est évidemment le Jim qui est entré le premier dans « la propriété », après notre marche d’approche de Sioux. Quel temps n’avons-nous pas mis pour déplacer des briques, des planches, grimper dans les combles. Nous nous entendions respirer. Simonet et son radio me tinrent compagnie dans le toit.

On voyait, là, en dessous de nous, un Allemand dont seul le casque émergeait de son trou. Et Simonet, à mi-voix dans son laringuophone, lui fit envoyer une dégelée dont il calculait soigneusement la fourchette. Quand nous rentrâmes dans les lignes et que je fis mon rapport « Rien à signaler », on me considéra comme si je n’y étais pas allé... Il n’était pas possible de rentrer de la Baarstraat, sans pertes. Et si j’avais eu des pertes, on m’aurait traité d’idiot. Evidemment, j’aurais pu revenir avec cinquante prisonniers : alors j’aurais été un héros !

Mais si nous sommes revenus VIVANTS et après tout, mission accomplie, c’est au savoir-faire de ces légionnaires. Comme on disait dans les vieux règlement : il faut voir sans être vu !

Photo prise à Herzfeld (Westphalie) à la démobilisation des Luxembourgeois (juillet 1945)

De gauche à droite : debouts, Schenten, Heiss, Thoss, Bloch, Weber,

Mostert, Darimont (avec le chien), Richard, Besch, Saussez, Steffen.

accroupis : Eveling, Schammel, Georges et Weirich.

HOMMAGE AU COLONEL GUY WEBER

Ci-après, le texte de l'hommage rendu au colonel Weber par Yves du Monceau, sénateur-bourgmestre honoraire, ancien de la Brigade.(Bde Piron Magazine du 01.07.2004)

Le décès du colonel Weber, ce sont les quelques dernères pages de l'histoire de la Brigade Piron qui s'envolent! Nous restent, une quinzaine de livres d'histoire de ses faits et gestes les plus passionnants et les plus émouvants les uns que les autres, que nous devons à la plume descriptive et précise de Guy sur cette période d'héroïsme belge au cours de laquelle, Guy Weber, comme jeune volontaire de guerre, a rempli avec enthousiasme spontané et réfléchi qui était le sien, son devoir de patriote évadé de la Belgique occupée et martyrisée.

Guy avait à peine 20 ans quand il décida malgré tous les risques que cela comportait, de s'échapper des griffes nazies et de rejoindre, au travers d'aventures les plus périlleuses, l'Angleterre, pour continuer le combat contre l'envahisseur aux côtés du courageux peuple britannique luttant tout seul à l’époque, pour sa survie et celle de ses Alliés. Engagé aussitôt, au Premier Bataillon d'Infanterie des Forces Belges en Grande-Bretagne, il fut affecté à l'entrainement d'une de ses trois compagnies d'infanterie. Je l'ai rencontré pour la première fois au camp de formation et d'entrainement des candidats officiers britanniques du « Pre Officer Cadet Training Unit » de «Wrotam Camp » au sud de l'Angleterre en septembre 1943. Son allant, sa prestance et le sens inné du commandement, identifiaient aussitôt le futur Chef militaire qui allait brillamment et courageusement se comporter moins d'un an plus tard, à la tête de son peloton de fantassins au cours des campagnes de Normandie, de Belgique et de Hollande en 1944 et 1945.

Il fut parmi ces infatigables tommies belges de la brigade Piron qui furent si chaleureusement accueillis en libérateurs par la population de Bruxelles en liesse, le 4 septembre 1944. J'eus à nouveau l'occasion de le rencontrer en juillet 1960 à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi au Katanga, en pleine crise des tragiques et sanglants événements consécutifs à l'indépendance du Congo, mal préparée.

Guy Weber fut en effet désigné, avec sa compagnie issue du bataillon Libération, pour rétablir l’ordre dans la capitale du cuivre en plein chaos et désarroi. L'Etat-Major belge dont dépendait l’unité que commandait Guy, était tout aussi désemparé que les autorités civiles et gouvernementales face à cette révolte spontanée.

C'est à cette occasion que le capitaine Weber fit montre à nouveau de ses qualités de chef militaire en prenant, sans hésitation, les initiatives d'autorité personnelle qui dépassaient très largement celles que son grade lui attribuait, afin de désarmer la rébellion et d'imposer l'ordre et le calme par la force, évitant ainsi le carnage programmé de la ville, les tueries humaines massives de sa population et la destruction de son industrie et de son économie. C'est ce qui séduit le jeune chef tribal Moïse Tschombe qui venait de s'autoproclamer chef du Gouvernement spontané, du Katanga, et par là même, faisait sécession du Congo et de son gouvernement central de Léopoldville.

L'embarras du gouvernement belge était total, d'autant plus qu'il était très critiqué par l'opinion publique belge, et même mondiale, sur sa gestion hésitante et controversée de la crise congolaise. Mais, dans la capitale du cuivre, grâce aux mesures prises par Guy Weber, strictement et humainement appliquées par les officiers, sous-officiers et les hommes sous son commandement, l’ordre régnait à nouveau, les magasins et les marchés s'ouvrirent, la population européenne notamment, se sentant protégée et sécurisée, réintégra ses foyers, désertés pendant un temps.

Alors que les autorités gouvernementales civiles et militaires belges hésitaient et paniquaient, le prestige de la Belgique était rétabli au Katanga grâce au courage et à la détermination, ainsi qu'à la force morale, l'intégrité et au sens du devoir d'un remarquable officier face à des circonstances historiques hors du commun !

De retour au pays, Guy Weber se vit confier différentes missions de grande confiance à l'OTAN, particulièrement comme adjoint au Commandant en chef américain, le général Lemitzer.

Hélas, parmi les supérieurs du colonel Weber il ne manqua pas d'esprits d'autant plus mesquins qu'ils n'avaient pas été eux-mêmes à la hauteur de leurs responsabilités lorsque, au Congo, Guy Weber dû se substituer à leur carence. Il fut donc très injustement retardé dans sa carrière. Mais il reçut sa récompense par la grande confiance que lui accorda pendant plus de 20 ans Sa Majesté le Roi Léopold III dont il fut l'Aide de Camp des plus loyaux et exceptionnellement dévoués. A la mort du Roi, SAR la Princesse Liliane l’attacha à sa Maison Royale et lui confia, jusqu'à sa mort, l’année passée, des missions de grande confiance.

Y. du Monceau