|

WANTY Jacques - Lt - Mat 39513 1ère Compagnie - 2ème Peloton d'Assaut (Anti Tank)

|

Lt Jacques Wanty

1e compagnie – 2e peloton (Anti Tank)

Matricule : 39513

Comment le Lt Wanty fut blessé durant la campagne de Normandie

Jacques Wanty raconte :

"Dans la nuit qui suivit son débarquement et son regroupement, la brigade, tous feux éteints, fit mouvement vers l’est, en direction de la vallée de l’Orne qui était sa destination. Les routes avaient été élargies par les Royal Engineers britanniques jusqu’à l’équivalent de huit bandes de circulation. Le fracas de nos véhicules, qui dominait le grondement continu du canon, réveillait les habitants pourtant blasés et les faisait apparaître, silencieux, aux portes et aux fenêtres de leurs maisons.

Après un bref arrêt dans la région de Douvres-la-Délivrande, de Plumetot et de Lion-sur-Mer, nous arrivions enfin dans le secteur qui nous avait été assigné : celui de la 6e division aéroportée britannique, commandée par le général Gale, dans la zone de la 1e armée canadienne du général Crerar.

Cette division avait, dans la nuit du 6 juin 1944, sauté dans les parages de Bénouville et de Ranville pour s’emparer des derniers passages sur l’Orne et son canal avant la mer et y établir une tête de pont. Cela fut fait brillamment et les modestes mais vitaux ouvrages d’art étaient capturés intacts. Des planeurs avaient atterri exactement aux deux débouchés. Le pont principal fut et est resté baptisé « Pegasus bridge ». Toute notre brigade y passa. Les prairies qui couvraient les pentes de la vallée de l’Orne étaient encore parsemées de dizaines de planeurs qui avaient participé aux opérations.

|

Le pont de Bénouville « Pegasus bridge » Derrière le canal on aperçoit les planeurs « Horsa ». A droite devant le pont, café Gondrée. Toute notre brigade y passa le 8 et 9 août 1944 |

|---|

Depuis son atterrissage, la 6th airborne s’était vue confinée dans une mission défensive. Couronnant le versant est de la vallée, elle n’avait plus progressé de plus d’un kilomètre après le 6 juin. Elle avait repoussé plusieurs contre-attaques allemandes dont les traces, sous la forme de carcasses de chars détruits, s’étendaient presque jusqu’au fleuve. Il allait revenir à la brigade belge d’effectuer la rupture.

La division, passablement usée, avait été renforcée par une brigade de commandos, que nous relevions.

L’affectation à une guerre de position de formations hautement spécialisées et mobiles, essentiellement vouées à des opérations offensives, mal équipées pour la défensive, apparaissait – et m’apparaît toujours – comme une des multiples manifestations de l’incohérence militaire.

Après un jour passé en deuxième ligne dans la vallée, nous grimpâmes les pentes pour aller relever la 5e brigade de commandos qui était au contact.

Tous nos véhicules, y compris les tracteurs, étaient laissés au bas des pentes.

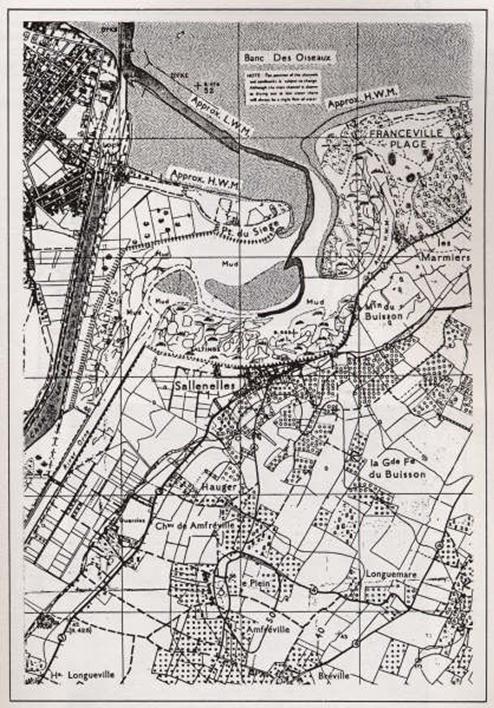

Nos trois unités motorisées étaient juxtaposées depuis la mer et Sallenelles à gauche jusqu’aux approches de Bréville à droite. Mon unité, la 1e Motor Unit, était à l’extrême droite du dispositif, en avant d’Amfreville. Notre escadron d’autos blindées était en réserve dans la vallée. A nous s’opposaient une division d’infanterie allemande qui touchait à la mer et les éléments de droite de la 12e division de Panzergrenadiere S.S.

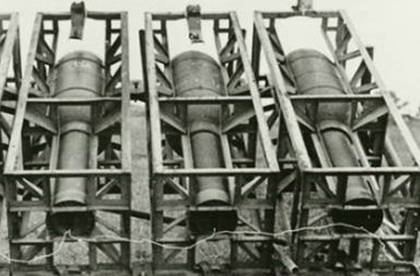

Le front connaissait de part et d’autre une faible densité d’occupation. Il ne présentait aucune continuité et était donc poreux. De nombreux tubes multiples lance-torpilles de la 12e S.S. Panzer (les Nebelwerfer) étaient en batterie autour des bois de Bavent, pas loin dans le sud-est, et nous faisaient sans arrêt entendre les miaulements sinistres de leurs projectiles, surnommés moaning Minnies ou sobbing sisters. L’artillerie ennemie était active également.

|

“Moaning Minnies” ou “sobbing sisters” |

|---|

Le terrain qui s’étendait entre nous et la vallée de la Dives était tout de bosquets et de vergers, particulièrement dépourvu d’habitations : deux ou trois grosses fermes isolées. Mon unité, étirée en largeur et en profondeur, avait comme principaux points d’appui un bois, le parc d’un château et le hameau de Hauger.

Dès son arrivée, notre brigade manifesta bruyamment sa présence par des tirs nourris d’artillerie et de mortiers sur des positions supposées occupées et entama sans tarder une intense activité de patrouilles.

|

|

|---|---|

Notre artillerie en action |

tirs de nos mortiers 3’’ |

Le 14 août je fus chargé par le commandant de la brigade d’une reconnaissance offensive de nuit en direction du Bas-de-Bréville, à quelque deux kilomètres au-delà de nos avant-postes. Satisfait d’être choisi pour cette mission opérationnelle et rentré dans mon unité, j’y demandai dix volontaires ; je n’eus que l’embarras du choix. Une bonne partie de l’après-midi fut consacrée par notre équipe à l’analyse approfondie et à la mémorisation d’abondantes photos aériennes obliques et horizontales du terrain que nous devions parcourir.

Carte d’Etat-major qui fut le terrain d’action de la Brigade Piron jusqu'au 17 août 1944.

Cette étude nous fut précieuse. Entre-temps les échanges d’obus et de bombes s’intensifiaient. Nos servants de mortier, torse nu, se démenaient comme des démons autour de leurs pièces brûlantes.

Tous les membres de mon détachement étaient armés de mitraillettes, de baïonnettes et abondamment pourvus de grenades Mills et au phosphore.

Lors du briefing de départ il fut strictement stipulé de n’ouvrir le feu à la mitraillette que sur ordre ; nous devions en effet éviter d’être prématurément repérés dans l’obscurité par les éclairs des armes. Nous étions tous chaussés d’espadrilles et avions le visage noirci au bouchon. Notre équipe quitta bien avant la tombée de la nuit le bois où se trouvait la position de pointe de Georges Jacobs ; elle se posta dans le no man’s land à quelque 500 m de là, tapie à couvert, afin de scruter bien à l’aise le paysage à la jumelle. Un calme relatif régnait à ce moment-là, et j’avais l’impression de jouir d’une totale liberté, rarement éprouvée à ce point. Une grosse ferme se profilait à notre droite dans l’obscurité tombante et nous voyions s’y détacher des ombres. Allemands ou

Britanniques ? Impossible de le deviner.

La nuit venue, nous commençâmes la progression vers notre objectif. L’accoutumance se faisant à l’obscurité, nous reconnaissions fort bien les détails et les obstacles que nous avions repérés sur les photos aériennes ; il n’y eut dans la mémorisation ni erreur ni bavure. Sur la suggestion de notre chef, Philipe Wintergroen, j’avais semé en cours de route successivement deux

« hommes-balises », destinés à assurer la sûreté du retour. Il fallait être un fameux lapin pour accepter sans flancher un tel isolement dans le no man’s land , et ce à l’occasion d’un baptême du feu. Tels étaient les deux hommes, et ils remplirent leur mission sans défaillance. L’un d’eux s’appelait Zimmer ; il habitait Eupen et était germanophone.

Notre allure était lente car nous étions attentifs au bruit, aux mines et aux pièges toujours à craindre. Le hasard fit qu’on n’en rencontra pas, ni à l’aller, ni au retour. Mais la même nuit des patrouilles de nos voisins de gauche de la brigade n’eurent pas la même chance, et tombèrent sur des zones minées.

Après une heure de progression nous approchions du but. Nous commencions d’ailleurs à entendre les rumeurs assourdies d’une présence humaine et des bruits métalliques. Nous continuâmes en rampant dans l’herbe vers ce qui apparaissait maintenant distinctement comme une position allemande. J’étais résolu à la détruire. Nous en étions à quelques mètres quand l’alerte y fut donnée et que toutes ses armes crachèrent leur feu. Je fus assez vite touché par une balle qui – je l’appris quelques heures plus tard – me traversa de part en part en fracassant au passage la clavicule. L’enfer se déchaîna le long du front, découvrant clairement une fraction du dispositif. Je restai complètement groggy et hors de combat pendant de longues secondes. Entre-temps, nos gars, répondant aux automatismes souvent répétés, avaient déversé dans la position allemande un copieux mélange de grenades explosives et de grenades au phosphore. Les explosions suivies des hurlements de nos bons amis d’en face me rendirent à la conscience. Les flammes du phosphore se détachaient sur les volutes de fumée blanche. Les armes du poste s’étaient tues. Nous avions vu ou deviné ce que nous voulions voir et avions fait ce que nous voulions faire.

Le moment du retour était venu et j’étais suffisamment remis pour en donner le signal. Après avoir parcouru en titubant une centaine de mètres, je réalisai l’absence de mon commandant en second, le sergent Dewandel. Le caporal Haene vint me dire à voix basse qu’il était resté à terre, gravement touché.

Avec Haene je dus revenir vers le poste allemand et nous trouvâmes effectivement Dewandel étendu à proximité. On sut plus tard qu’il avait été blessé à l’aine d’un éclat de grenade qui avait atteint le nerf sciatique ; il pouvait à peine se traîner. Une grenade à manche ayant éclaté à mon talon sans me causer une seule égratignure, j’avais eu plus de chance que le sergent. Haene l’empoigna du côté droit et moi du côté gauche, tout en tenant mollement ma mitraillette au bout du bras gauche devenu inerte.

Notre retour fut mouvementé. Des bombes de mortiers tombèrent tout près de nous et nous fîmes la rencontre d’une patrouille allemande qui se promenait également par là ; elle nous fut signalée par un de nos hommes-balises.

De la violente et brève bagarre qui s’ensuivit, je n’ai aucun souvenir précis.

Entre-temps, nos mortiers crachaient avec fureur leurs projectiles contre des objectifs sélectionnés a priori dans le secteur. Notre équipe put rejoindre au grand complet nos lignes, qu’elle aborda par son point de sortie, l’avant-poste de Jacobs ; nous étions seulement trois blessés. Nos brancardiers arrivèrent peu après et il fallut encore parcourir en civière un long trajet, agrémenté de quelques obus, jusqu’au poste de secours de l’unité, via un détour par le P.C. où je pus donner quelques renseignements.

Puis ce fut le transfert en ambulance automobile jusqu’à un hôpital de campagne britannique qui affichait plus que complet. Nos civières furent déposées sur le sol en prolongement d’une rangée de lits. Une ravissante infirmière débarrassa délicatement mon ceinturon des grenades qui y étaient encore accrochées. On m’inonda sans tarder de pîqures antitétaniques et de pénicilline, le nouveau médicament miracle de l’époque, encore d’une grande rareté.

La campagne de Normandie était terminée pour moi, presque aussitôt que commencée ; je ne pus retrouver mon unité que sept semaines plus tard, dans le Limbourg hollandais. Parmi les onze coéquipiers de ce raid du 14 août 1944, trois furent par la suite tués en action ; un autre fut blessé à la tête et perdit la vue ; le sergent Dewandel dut être définitivement réformé.

Le 17 août, deux jours plus tard, la brigade belge déclencha une attaque d’ensemble victorieuse, avec en fer de lance la 1e Motor Unit qui se rabattit de la droite vers la côte et Cabourg. Ce fut la percée puis la guerre de mouvement.

Extraits du livre « Combattre avec la Brigade Piron » de Jacques Wanty

|

|

|---|---|

Jacques Wanty en 1943 à Lowestof |

Amfreville, PC de la 1ère Compagnie, la veille de sa blessure. |

Hunsel (campagne de Hollande) en novembre 1944. A l'avant-plan, le Lt Wanty